このコラムについて

このコラムでは、工事代金の未払いを生じさせないためにどうすべきか、仮に工事代金の未払いが生じてしまった場合にはどう対処できるのかについて使用者側の弁護士の立場で、その知識と経験に基づき詳しく解説をしています。

1 はじめに

請負代金の不払い・未払い問題は、建築ないし建設業を営むに際して経営の根幹に関わる大きな問題で、多くの経営者の方を悩ませています。

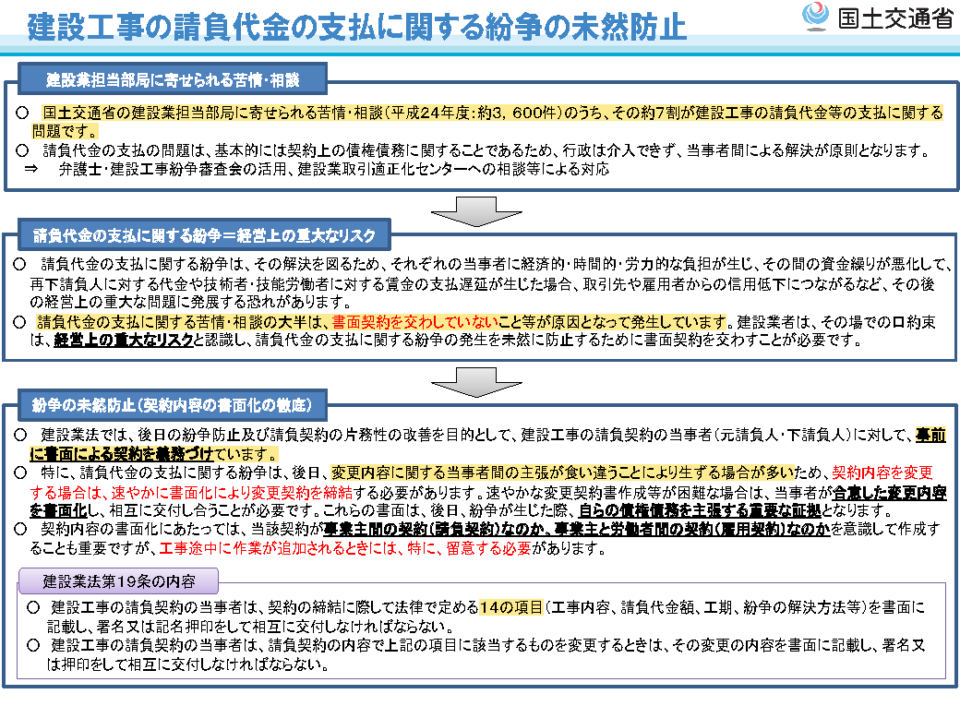

実際、国土交通省の建設業担当部局に寄せられる苦情やよくある質問等のうち、約7割が建設工事の請負代金等の支払いに関する問題とされています。

そこで、工事代金の未払いにお困りの経営者の方(法人、個人を問わず)は、この記事をぜひ最後までお読みください。

その上で、支払いが遅れている債務者の対応の参考になさってください。

2 工事代金が未払いになる原因は?

⑴工事代金が未払いになる原因について

冒頭でも述べたとおり、請負契約を締結し、工事の依頼を引き受けたものの、工事の完了にも関わらず請負代金の支払いに応じてもらえないケースは、建設業界における企業経営者の頭を大きく悩ませる問題です。

その問題を解決するに際しては、そもそも発注者がどのような理由で工事代金を支払わないのか・支払ってくれないのか、その原因をしっかりと確認することが必要です。

そして、工事代金が未払いとなる大きな原因は、主に以下の4つに絞られます。

①工事内容に不満がある

②工事内容や金額に齟齬がある

③発注者の資金繰りに問題がある

④元請け業者からの支払いが滞っている

これらの原因について、このコラムでは、ポイントに絞って順番に解説をしていきます。

⑵①工事内容に不満がある

ケース①

請負契約に基づいて工事を実施したにもかかわらず、相手としてはその工事内容に不満があるとのことで、請負代金が全部もしくは一部不払いになるケース

これは、そもそも前提として、どのような工事をどのような水準で行うかに関して、注文者と施工業者との間で行き違いがある場合もあります。

他にも、注文者の望む水準に工事の結果が至っていないケースも考えられます。

そのため、工事内容に不満があることが工事代金の未払いの理由の場合には、可能な限りで不満やクレームの根拠となる主張を聞いて、工事のやり直しを行うことも検討の余地があります。

他方で、求められた水準通りの工事を施行したとのことであれば、当初の約束通りの工事代金を求めることになります。

⑶②工事内容や金額に齟齬がある

ケース②

工事内容や工事代金に齟齬があるケース

このケースはそもそも前提として、発注時点でしっかりと工事内容をお互いに確認をしていなかったり、追加工事が発生した際に、その金額に行き違いが生じていたりすることが原因のことがあります。

したがって、このような問題を生じさせないためには、施工開始当初の段階での工事内容や、追加工事の際の工事内容、そして、それらの金額についてしっかりと契約書や図面で具体的な確認をしておくことが重要です。

少なくとも、工事内容や代金について、対面での打ち合わせを行わずに電話だけでのやり取りにすることはリスクが大きく、非常に注意が必要です。

⑷③発注者の資金繰りに問題がある

ケース③

発注者の資金繰りに問題が生じていることから未払いになっているケース

以上の問題とは別に、そもそも発注者の資金繰りに問題が生じていることから未払いになっているケースも散見されます。

この場合には、発注者の資金繰りが改善しない限り未払いを解消することが難しくなるので注意が必要です。

⑸④元請業者からの支払いが滞っている

ケース④

元請け業者からの元請け代金の支払いが滞っているとして、請負代金が未払いになるケース

さらに、以上の原因とは別に、元請け業者からの元請け代金の支払いが滞っているとして、請負代金が未払いになるケースも散見されます。

これは、一般的に建設業の多重請負構造に原因があるものです。

この多重請負構造による問題については、建設業法上・法務上の一定の配慮(以下の「⑶建設業法41条2項に基づく立替払い制度について」をご参照ください。)がありますが、完全なものとは言えません。

2 工事代金の未払いを防ぐ方法について

⑴工事代金の未払いを防ぐために

以上のような工事代金の未払いの原因を前提に、工事代金の未払いを防ぐためには主に以下のような方法が考えられます。

①契約書の作成と締結

②工事内容や金額の十分なすり合わせ、確認

③資金繰りに問題のある取引先の工事は受けない

④支払いに問題のある元請け業者の工事は受けない

以下、順番に解説をしていきます。

⑵①契約書の作成と締結

請負契約に限らず、契約書の作成と締結は、契約トラブルを避けるために非常に重要な問題です。

とりわけ契約内容や金額に争いの生じやすい請負契約の場合には、これが重要な意味を持ちます。

しかし、請負代金の支払いに関する苦情・相談の大半は書面締結を交わしていないことなどが原因となっています。

したがって、受注の際に建設業法19条に定めるところの契約書(契約事項の基本14項目+2項目)を締結しておくことは必須だと考えられます(ただし、建設業法19条に違反したとしても罰則はありません)。

そして、契約書の書式としては、建設工事標準下請契約約款を利用しているケースが約16.6%であり、自社独自のものを使用している建設業者が全体で47.5%との調査結果もあります。

*令和2年度下請取引等実態調査の結果について*

c4884487c5a9384b5cc62172076e1231-1(建設工事の請負契約の内容)

第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

一 工事内容

二 請負代金の額

三 工事着手の時期及び工事完成の時期

四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

十五 契約に関する紛争の解決方法

十六 その他国土交通省令で定める事項

2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

【契約書の作成がない場合の請負代金の請求の可否について】

他方で、未だにしっかりとした契約書を締結していない会社も少なくないようです。

しかし、以下で解説するように、きちんとした契約書の存在は、後に契約内容や金額が争いになった際に非常に重要な証拠となります。

そのため、単に見積もりや発注書だけで済ませるのではなく、きちんと契約書を作成するようにしてください。契約書を作成するメリットはそれくらい大きなものです。

なお、念のために解説をすると、契約書をまったく作成していないケースであっても、請負契約自体は口頭で成立をしていることから、その工事の内容にしたがった請負代金の請求自体は可能です。

その際には、仕様書・設計図・見積書・請求書などの書類に基づき契約内容を証明する工夫が必要になります。

ただし、その請け負った工事の内容や総額、単価、各種費用負担についてはあいまいにならざるを得ないことから、契約書を作成しておくに越したことはないということです。

また、万が一、請負契約の成立が証明できなかったとしても、商法上の報酬請求権(商法512条)に基づき、行った仕事に対する相当額の報酬を求めることが可能です。

⑶②工事内容や金額の十分なすり合わせ、確認

請負契約は、その工事内容に関し、口約束ではお互いの認識が行き違うことが多々あります。

そのため、施行する工事の内容や、それぞれの工事に対する金額について、担当者同士で事前の十分なすり合わせが重要です。

また、工事が進むにつれて、その間担当者同士で進行状況や工事内容について確認をすることも重要です。

確認の際には、お互いの認識をその都度文書化したり、書面に残したりするなどの工夫も重要です。

そのため、確認内容をメールやファックス等でやりとりすることも有効です。

さらに、追加工事の際にはその内容を改めて契約書にして交わすことが重要です(建設業法19条2項)。

⑷③資金繰りに問題のある取引先等の工事は受けない

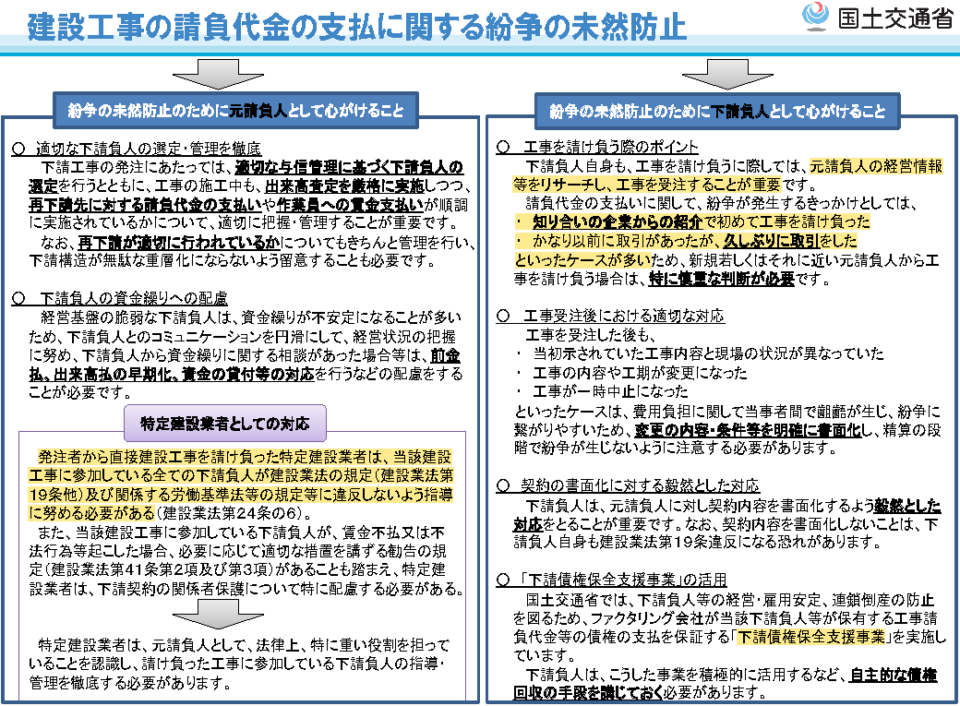

工事代金の未払いが生じがちなのは、資金繰りが悪化し、支払い能力に問題のある取引先の場合です。

そのため、そもそも資金繰りに難がある取引先からの工事は受けないという意識や選択も重要です。

特に、資金繰りに問題がある業者は、他の取引先に対する支払いも滞っていることが通常ですから、支払いを優先的に確保することはいよいよ困難となってきます。

さらに、仮に当該業者が倒産をしてしまえば、ほとんどのケースでは請負代金そのものの回収が不可能となってしまいます。

他にも、知り合いの業者からの紹介で初めて工事を請け負ったとか、かなり以前に取引があったが、久しぶりに取引をしたなどのケースでも問題が生じやすく、注意が必要です。

⑸④支払いに問題のある元請業者の工事は受けない

取引先に限らず、元請け業者に支払いの問題がある場合には、そのような元請け業者からの工事を引き受けないことも重要です。

そのため、いかなる元請け業者からの下請け工事なのかを事前に確認しておくことは重要です。

そして、建設業法においては、特定建設業許可を受けた建設会社とそうではない一般建設業許可を受けた建設会社とで、下請け業者へ負うべき義務の程度が異なることや、後述する建設業法41条2項に基づく立替払い制度の利用の可否が異なるので事前に確認をしておくことも有効です。

3 工事代金の未払いが生じた際の回収方法は?

⑴工事代金の回収方法について

以上のような注意を尽くしても、工事代金の未払いが生じる事は避けがたい問題です。

そのため、債務者が支払い期限を過ぎてもお金を支払うことを拒否したり、未払いが生じたりした際には、できるだけ迅速に全額を回収したいものです。

そこで以下、工事代金の回収の際の方法や流れ等について解説をいたします。

これらの手段をうまく組み合わせ、流れを理解することにより、適切な対応が分かり、今後の最善の解決が可能となります。

ポイント

- 内容証明郵便による支払いの督促や催促

- 仮差押さえや仮処分などの保全手続

- 訴訟

- 支払督促や少額訴訟、民事調停

- 差押えや競売などの強制執行

- 建設工事紛争審査会の利用

- 下請債権保全支援事業(債権支払保証事業・債権買取事業)の活用

⑵①内容証明郵便による支払いの督促や催促

工事が完了し、請求書を送付の上で支払い期限が経過したにもかかわらず代金の支払いがなされない場合には、早めに内容証明郵便を作成し、相手方に送付することが有効です。

内容証明郵便の作成と送付については、できることならば弁護士に依頼の上で、弁護士名義にて作成し、送付してもらうことが重要です。

当事者からの直接の督促よりも、弁護士名義での内容証明郵便の方が債務者に対して与える効果や影響は大きく、早期の支払いにつながる可能性が高まるからです。

当然、内容証明郵便の内容としては、任意での支払いがなければ、訴訟等の法的手続きを提起することを明記するようにしてください。

交渉の結果、支払い金額や支払い時期について合意ができた場合には、いつからの支払いになるかなどを改めて合意し、その内容を文書にしておくこととなります。

なお、ビルや住宅などの建築工事の場合には、完成した不動産について、留置権(民法295条)の主張をし、引き渡しを拒否することも方法の一つになりますので内容証明郵便の送付と同時にその主張をしても良いと思います。

その他、保証人や担保の差し入れを受けている場合にはこれら担保権の実行も選択肢に入ります。

⑶②仮差押えや仮処分などの保全手続

相手方からの任意での支払いが期待できない場合には、訴訟等の法的手続きに移ることを検討するようになります。

その際に重要な事は、訴訟などの法的手続きに先んじて、債務者の財産などを保全しておくことです。

これは、債務者名義の財産を法的に仮に差し押さえるなどすることで、将来的に訴訟で勝訴した結果、仮に差し押さえた財産などから請負代金分を回収するためのものです。

この仮差し押さえなどの保全手続きを取っておかないと、将来的に訴訟で勝訴判決を得たとしても、回収するべき財産が見当たらないとの事態になりかねません。

したがって、訴訟手続きを取る際には、先行して仮差し押さえ等の保全手続きが非常に重要となります。

この保全手続きとしては、預金や不動産、車などの動産、他の取引先に対する請負代金等を抑えることが多いです。

⑷③訴訟

相手方からの任意での支払いがなされない場合には、民事訴訟を起こすことになります。

民事訴訟では、請負契約の存在や内容、それから当該請負契約に関する工事が完了したのか、一部不履行なのか(出来高はどの程度か)などについて争われることとなります。

そのため、前提として、請負契約の存在や内容について請負代金を請求する側(工事を請け負った側)に立証責任が課されます。

当然、請負契約の内容がどのようなものだったかについても争点となりえます。

さらに、請負工事が全て完了しているのか、一部不履行なのかという事実関係についても争点となりえます。

その上で請負代金の金額や一部不払いがあれば、その金額の有無について裁判で争われることとなります。

裁判資料としては、請負契約や担当者同士でのやりとりの内容などが証拠書類として提出されることが多いです。

また、工事現場の状況を示す写真なども必要となることが多いです。

裁判手続きの結果、途中で裁判所主導のもと、和解により解決することもありますが、隔たりが大きい場合には判決に至ることも少なくありません。

判決が出ると控訴されることもありますが、一審での判決には仮執行宣言が付されることが通常であり、この仮執行宣言により後に述べる強制執行を行うことも可能です。

さらに、訴訟の際には、支払いが遅延したことに対する遅延損害金の請求も可能となっていることから、支払い期限から実際の支払い日までの遅延損害金を忘れず請求しておくことも大切です。

⑸④支払督促や少額訴訟、民事調停

上記の民事訴訟とは異なり、支払い督促や簡易裁判所への少額訴訟の提起、民事調停等の法的手続きを選択するケースもあり得ます。

支払い督促や少額訴訟は、簡易で迅速に結論が出る点で便利です。

しかし、支払い督促に対しては、もし債務者からの異議が出れば、結局は通常の民事訴訟で争うほかありません。

また、少額訴訟については、利用できる金額に限定があり、60万円を超える高額な請負工事には利用できないことなどから利用の可否については、事前の検討が必要です。

さらに、民事調停については、お互いの話し合いによる解決を求める制度と言う点で訴訟や少額訴訟や支払い督促などよりも穏便な解決方法ではあります。

そのため、お互いのこれまでの関係などを踏まえて民事調停による解決が最適な場合もあります。

また、立証のための資料が不十分な場合にも、訴訟と異なり柔軟な解決が可能なので便利な制度となっています。

さらに、調停が成立した際には調停調書を作成することとなりますが、調書の内容にすら従わない場合には、調書を債務名義としての強制執行も可能です。

とは言え、相手方と話し合いによる解決が成り立ち得ない場合には、何ら功を奏しないので、時間と労力の無駄になりかねない点に注意が必要です。

したがって、これらの手段を選択するかどうかは、置かれた状況と、相手方の態度や資力などに照らし、メリットとデメリットを十分に弁護士に確認しておくことが必要だといえます。

⑹⑤差押えや競売などの強制執行

訴訟等の結果、当該請負代金についてこちらの言い分が認められれば、確定判決や仮執行宣言により、強制執行を実現するための債務名義を獲得することができます。

債務名義を獲得した後、債権者の立場としては、債務者の財産を強制的に差し押さえる方法を取ることとなります。

これが強制執行です。

また、債務名義があれば、相手方の財産の調査が可能となります。

これは財産調査命令や第三者からの情報取得手続きと呼ばれる手続きです。

これら手続きなどを通じて相手方の財産(預金や不動産、他者に対する売掛金など)を確認し、その財産に対して強制執行をすることが可能となるのです。

⑺⑥建設工事紛争審査会の利用

建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争を裁判によらずに簡易・迅速・妥当に解決するために、建設業法に基づいて国土交通省及び各都道府県に設置されている裁判外紛争処理機関のことです。

建設工事の紛争に関し、申立をすることで、あっせん・調停・仲裁の各手続を通じた紛争の法律上の解決が可能となります。

これらあっせん・調停・仲裁の違いについては以下のとおりです。

あっせん

担当委員は1名で、簡易な事案を念頭に、当事者の歩み寄りによる解決を目指すものであり、次に説明する調停をより簡略にしたもの。合意が成立すれば和解書に調印するが、これ自体は債務名義とはならない。

調停

担当委員は3名で、技術的・法律的な争点が多い場合に適している。あっせんと同様に、合意が成立して和解書を作成しても、これ自体は債務名義とはならない。

仲裁

最終的な結論を仲裁委員会に委ねることを前提とした手続であり、当事者双方がこの仲裁手続を利用することに同意をしていることが前提となる。言い渡された仲裁判断に対して、執行決定(仲裁法46条1項)を求めることで債務名義とすることが可能となる。

この建設工事紛争審査会は、簡易迅速な解決を心がけている点、制度上のメリットがありますが、利用件数は多くありません。

具体的には、令和4年度における全国の紛争処理状況は、申請件数が101件に留まっており、減少傾向にもあります。

また、この101件の内下請業者から元請業者への申請件数は19件に留まっています(建設工事紛争審査会は、施主たる発注者から請負人、元請負人から下請業者への申し立てなども可能となっています)。

⑻⑦下請債権保全支援事業(債権支払保証事業・債権買取事業)の活用

この事業は、下請け業者の請負代金債権を、請負代金の支払期日前にファクタリング会社に買い取ってもらう制度です。

厳密には請負代金の不払いに対する対応策ではなく、下請け業者の資金繰り解消のための制度として請負代金の不払いに懸念がある場合に利用する余地があります。

4 未払い工事代金の回収時の注意点や関連事項について

⑴契約書の作成

上記のとおり、請負代金の不払いについて、その原因の多くは契約書の不存在や内容の不十分さにあります。

そのため、契約内容に即した契約書をしっかりと作成することが重要です。

その際には、建設工事標準下請契約約款を利用しても構いませんが、可能であれば自社のものを用意することをお勧めします。

当然、その作成のためには弁護士に依頼をすることが肝要です。

⑵消滅時効について

請負工事代金についても、他の債権と同様に消滅時効の規定が適用されます。

そのため、権利を行使することができることを知った時から5年の時効にかかる点に注意が必要です(民法166条1項1号)。

ただし、2020年3月以前に発生した工事代金については、改正前の民法の適用となり、時効期間は3年であることにも注意が必要です。

そして、この消滅時効に対しては、時効の完成猶予ないし更新の措置により時効の完成を防ぐこと(以前は時効の中断と言われていましたが、法改正により呼称が変わりました)ができます(民法147条以下)。

具体的には、以下のとおりです。

①訴訟、支払い督促等の提起

②仮差押え、仮処分

③催告

④協議を行う旨の合意

⑤債務者による承認

このうちの⑤債務者による承認は、債務があることを認めるということであり、請負代金の一部を支払ってもらうことでもその効力が生じます。

いずれにしても、未払いの請負代金をそのままにしておくことは時効により権利が消滅する可能性があるので要注意です。

⑶建設業法41条2項に基づく立替払い制度について

元請業者から下請業者への請負工事を、孫請業者として請け負ったようなケースにおいて、下請業者が支払いをしない際に、元請業者に一定額の支払いを求めて立替払いをするように勧告を求める制度があります(建設業法41条2項)。

これは、元請業者が特定建設業許可をもっていることを前提に、下請業者からの不払いのために孫請業者が賃金の支払いを遅滞した際に、この賃金相当額の支払いを元請業者が行うように当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事が、当該特定建設業者に勧告する制度です。

孫請業者からすれば非常に便利な制度ですが、実際の利用件数や、勧告に至り、立て替え払いがされた事例は多いはないようです。

その理由としては、勧告にはあくまで法的な強制力がないこと、個の制度の利用に行政としても慎重なこと、元請業者としては下請業者への支払いとの二重払いのリスクを負わないといけないことが原因と考えられます。

5 工事代金の未払いに対して当事務所でできること

⑴工事代金の未払いに対して当事務所でできること

架け橋法律事務所では、工事代金の未払いに対して以下のような対応が可能です。

①契約書の作成や内容のチェック

②未払いに対する支払いの督促、交渉業務

③債権の保全のための手続き

④訴訟等、法的手続きによる債務名義の取得

⑤取得した債務名義に基づく強制執行の申し立て

以下、順番に解説をしたいと思います。

⑵①契約書の作成や内容のチェック

請負代金の不払いを防ぐためには、大前提として契約内容を反映した契約書の作成が非常に重要です。

確かに、請負契約は契約書がなくても成立はします。

しかし、これまで述べてきた通り、契約書が存在しないとその契約内容について争いが生じた際、発注者に不利が生じます。

これは契約金額についても同様です。

そのため、どのような請負契約であっても、しっかりとした契約書を作成する事は重要です。

その際に、単に雛形的な契約書を作成するのではなく、実態に即した契約書を作成することが確実です。

そこで実態に即した契約書になっているか否かを、契約書の書き方やチェックの問題に詳しい当事務所にて助言することができます。

また、相手方から提示された契約書の内容が不利ではないかどうかの確認や助言も可能です。

費用については下記のとおりです。

⑶②未払いに対する支払いの督促、交渉業務

不払いに対して、支払いの督促や交渉業務を行う場合には、弁護士名義で内容証明郵便を発送し、不払いの理由の確認や支払いについての督促交渉を行うことが可能です。

費用については下記のとおりです。

⑷③債権の保全のための手続き

任意での回収が難しい場合には、訴訟等の法的手続きを念頭に事前に保全手続きを行うことも可能です。

費用は下記のとおりです。

また、保全命令発令の際に、裁判所から担保金の納付を求められます。

これは請求する債権額の10%から15%程度を裁判所に収めるもので、仮差押手続き等の保全手続きが完了すれば返金されるものです。

⑸④訴訟など法的手続による債務名義の取得

交渉による任意での回収が不可能な場合には、訴訟等の法的手続きを行うことになります。

費用は下記のとおりです。

⑹⑤取得した債務名義に基づく強制執行の申し立て

法的手続きを経て、債務名義を確保した後には、強制執行の申し立てを行うことになります。

費用は下記のとおりです。

6 未払い工事代金の回収方法についてのまとめ

以上、これまで見てきたように、未払い工事代金はそもそも未払いを生じさせないようにする工夫が大切です。

仮に未払いが生じてしまった際には、可能な限り早期に全額を回収することを目指すようになります。

その際には、相手方の未払いの具体的な理由をしっかりと確認し、手元にある契約書等を前提に最善の方法を早期に取ることが必要です。

どのような未払い額でどのような契約内容になっていて、どのような相手方の状況であれば、どのような手段を取ることが最善なのかは経験のある専門の弁護士に確認をすることが大切です。

また、未払い代金を完全に回収するまでには、それなりの期間を要することも少なくありません。

その結果、状況は日々変化することとなり、その変化にその都度対応することや対策を練ることも重要となります。

したがって、その意味でも、企業法務に強い、専門の弁護士に即座に、気軽にアドバイスやサポートを求められる状態にしておくことを強くおすすめします。

工事代金などの債権回収でお困りでしたら、当事務所へご相談ください。法律上の最適なご提案をさせていただき、問題解決に向けて進めていきます。

この記事を書いた弁護士

代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)

出身:東京 出身大学:早稲田大学

労使問題を始めとして、契約書の作成やチェック、債権回収、著作権管理、クレーマー対応、誹謗中傷対策などについて、使用者側の立場から具体的な助言や対応が可能。

常に冷静で迅速、的確なアドバイスが評判。

信条は、「心は熱く、仕事はクールに。」

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)

1979年 東京都生まれ

2002年 早稲田大学法学部卒業

2006年 司法試験合格

2008年 岡山弁護士会に登録

2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所

2015年 弁護士法人に組織変更

2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更

2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所