1 契約書の重要性と作成目的

⑴ 契約書とは何か?

企業活動上、契約書の作成は極めて重要だとよく言われます。そこで、その前提として「そもそも契約書とは何か?」について考えてみたいと思います。

ここで、

契約書とは、「法人個人を問わず、お互いの合意内容を文書にし、お互いが署名等をしたもの」

ということができます。

このような契約書の最大の意味は、お互いの合意内容が「文書」として残されているという点にあります。

すなわち、契約内容、合意内容が文書に残されることで後の紛争の際に、契約書に従って問題解決が図れるようになるのです。

⑵ 契約書が必要な理由とは?

以上のように、契約書は単なる形式的な書面ではなく、合意内容を法的に証明する意味を持つ極めて重要な文書です。

契約書が存在することで、当事者間の合意内容を明確に記録し、万が一トラブルが生じた際には、その証拠として大きな役割を果たすのです。

もしも契約書を作成せずに取引を進めた場合に、後にトラブルになると、そもそものお互いの契約内容についての行き違いから争うこととなり、実際の紛争解決のために非常に多くの苦労を伴います。

場合によっては自社の認識していた契約内容が認められず、多額の損害を被ることすらあるのです。

そこで、万が一トラブルになったとしても、紛争を早期に、有利に解決するために契約書が存在するのです。

⑶ 契約書の内容について

このように契約書は万が一のトラブルに備えたものなので、その内容としては

- 契約の意義

- 目的

- 当事者

- 契約の対象の特定

- 履行期限

- 対価

- 守秘義務条項

- 口外禁止条項

- 債務不履行があった際の賠償内容

- 紛争解決のための裁判所管轄

などについて詳細に取り決めておくことが必要です。

さらに、万が一の紛争時において、契約書は法的な証拠資料として大きく機能します。契約書があることで、裁判や調停の際に当事者の主張を裏付ける文書として活用でき、トラブルの早期解決にもつながります。

このように、

契約書の作成はビジネスにおけるリスクマネジメントの一環であり、企業経営者にとって欠かせないツール

といえるでしょう。

2 契約書に関するトラブルの種類

契約書に基づくトラブルは、業務の停滞、利益の損失、債権回収の困難化、ひいては訴訟リスクといった深刻な影響を企業にもたらすことがあります。

これらはいわゆる通常業務と離れる問題であり、企業にとってはマンパワーもそうですし、余計なコストそのものでしかありません。

ぜひこのようなトラブルを避ける工夫を日々の業務に取り組んでいただけますと幸いです。

特に、以下に記載するトラブルが多いかと思います。

⑴ 契約書の文面の不備によるトラブル

せっかく契約書を作成しても、その文面や文言、表現に不備があるとトラブルの原因となり得ます。

文言が曖昧だったり、契約に基づく給付内容が明確に記載されていなかった場合、当事者間で認識の相違が生じ、最悪の場合には損害が発生し、訴訟に発展するリスクもあります。

実際、契約内容の解釈をめぐって係争になるケースは多く、企業にとって大きな負担となりかねません。

そのため、契約書には業務の範囲、納期、成果物、報酬などを具体的かつ詳細に記載することが重要です。

当然、それら内容が法的な側面からも自社に有利なものとなっているかどうかも大切です。

そのため、契約書の作成や内容のチェックのためには法務部門や弁護士の関与をお薦めしています。 当然、「一部を省略しても問題ないだろう」といった安易な判断は危険であり、後に問題が過ぎた後で発覚しても手遅れになることがあります。

⑵ 契約内容そのものの問題

上記のような契約書の表現上の問題とは異なり、契約書上にきちんと条項が盛り込まれているものの、その内容自体が自社に不利な内容だったような場合にもトラブルにつながることがあります。 こうした問題を防ぐためには、やはり契約書の内容や法的な意味合いが自社にとって不利なものとなっていないかどうかのリーガルチェックを行っていくことが大切です。当然、法律の専門家によるチェックをお勧めします。

⑶ 当事者間の理解不足・誤解

契約書トラブルの中でも、当事者間の理解不足や誤解によるものは非常に多く発生しています。契約内容が一見明確であっても、実際には双方の認識にずれが生じており、それが後のトラブルへと発展するケースが少なくありません。特に中小企業においては、契約書の内容を十分に確認しないまま締結してしまい、「そんなつもりではなかった」といった主張がされることもあります。

このようなトラブルを防ぐためには、契約締結前に相手方の意図を丁寧に確認し、内容について合意形成が図られているかを確認することが重要です。

また、契約条項の意味があいまいな場合には、専門家によるチェックを受けることで、誤解を未然に防ぐことができます。

さらに、契約後も定期的に内容を見直し、変更が必要な場合には協議を行うなど、継続的なコミュニケーションが求められます。

特に、新商品や新サービスのリリースがあった時や法改正があった時、経営方針の変更など、契約書の内容を再確認することで将来のリスクを大きく回避できます。

誤解が発生したまま放置すれば、結果として法的紛争に発展するリスクも高まるため、契約に関するやり取りは必ず記録を残すなどの対策も有効です。

⑷ 契約の有効性に問題

契約書を締結したとしても、その手続に不備がある場合、法的に「無効」と判断される可能性があります。

企業経営においては、契約書の有効性が問われる場面は決して珍しくありません。

たとえば、契約書に署名・押印がない場合や、契約の成立要件を満たしていないケースは、有効性が争点となる可能性があります。

特にインターネット上での契約や口頭契約では、内容や成立時期を証明するのが困難になり、後にトラブルへと発展するリスクが高まります。

記名捺印の漏れの他にも、破損があったり、後から一方的に修正したような跡があったり、有効期限が切れている、といった場合も契約の有効性に影響を及ぼします。

有効な契約として成立させるためには、契約の基本要件(当事者間の合意、目的の適法性、書面の形式など)を十分に確認することが不可欠です。あわせて、契約当事者の意思確認や適切な説明責任を果たすことも重要です。

3 契約書の作成方法

⑴ 契約書のテンプレートを活用する

契約書の作成が進まない理由の一つは、法的に有効な契約書の作成方法がわからない、面倒臭いという点にあります。

とはいえ、そのような理由から契約書の作成をしないことはすでに解説したとおり、大きなリスクでしかありません。

また、今時はインターネット上にあらゆる取引形態に応じた契約書の雛形、テンプレートが無数に公開されています。

そこで、自ら全てを一から作成せずともこの雛形を用いて比較的容易に自社の取引に即した契約書の基準となる自社フォーマットを作成することが可能です。

その際、過去の契約書の実績をもとにしたテンプレートであれば、内容の信頼性も高く、抜け漏れのリスクも軽減されます。

そして、テンプレートに基づいて契約書作成を行う際には、まず業種や契約形態に応じたテンプレートを選び、自社に合った形にカスタマイズしていくことが重要です。企業の実態に合っていないひな形をそのまま使ってしまった場合、後々の責任の所在が不明確となり、紛争の種になりかねません。企業経営者としては、契約書に潜むリスクを踏まえた対応が求められます。

その際、契約内容の一覧を作成し、必要な条項(例:秘密保持、反社排除、損害賠償、著作権、個人情報保護等)や情報が全て盛り込まれているかを確認しましょう。条項の抜け漏れがあれば、後々トラブルが生じる原因となったり、トラブルの際に不利益を被りかねません。

このようなトラブルを防ぐためには、仮にテンプレートに基づいて作成した場合であっても、自社の取引について詳しい弁護士にその内容のチェックをしてもらうことです。

そうすることでテンプレートに基づいて作成した契約書の不備がなくなり、法的にも自社に有利で有効な内容に仕上げることが可能です。

⑵ 自社で作成する

契約書を自社で一から作成することも当然に可能です。この場合には取引の実態に即して、また関連法令を十分に確認した上で条項を作成していくこととなります。

この場合でもテンプレートに基づいて作成した場合と同様、弁護士によるリーガルチェックをお勧めします。

⑶ 弁護士に作成してもらう

以上と異なり、契約書の作成を一から弁護士に依頼することも可能です。

この場合には当該取引や業界の慣行に理解のある弁護士に依頼することが重要です。

そうすることで法的に問題のない契約書の作成が可能となります。

こうして作成した契約書は、その後の取引や業務を進める際の安心材料となり、結果として企業活動がうまくいくことにつながるのです。

⑷ AIによる契約書レビュー支援ツールの活用

以上のような、人による契約書の作成に加え、近年、契約書の作成やリーガルチェックを効率化するために、AIによる契約書レビュー支援ツールの導入が注目されています。

これらのツールは、文言の不備や見落としやすいリスク要因をAIが自動的に検出し、専門家のチェックを補完してくれるものです。

まずは無料で利用できるツールを試し、その使いやすさや精度を確認することをおすすめします。特に、直感的な操作が可能であれば、法務部門以外の担当者でもスムーズに活用できます。

さらに、導入によって業務効率の向上が図れることや、法的リスクを事前に察知できるといった有利なポイントも多くあります。万が一、内容の見直しが必要な場合は、AIレビュー後に弁護士に依頼して精度の高い最終確認を行うという流れが効果的です。

導入にあたっては、ツール提供会社のサポート体制も確認し、トラブル時にも安心してアクセスできる環境を整えることが重要です。正しく活用すれば、契約トラブルを未然に行う対策として非常に有用です。

⑸ 適切に保管・管理

契約書は、単に締結するだけでなく、その後の保管・管理が非常に重要です。契約書を適切に保管しておかなければ、万一トラブルが発生した際に契約内容を証明できず、自社にとって不利な状況に陥るリスクがあります。特に長期契約や繰り返し更新される契約では、過去の履歴や変更内容を正確に把握することが求められます。

紙媒体であれば、契約書専用の保管棚や金庫など、耐火・防湿対策を講じた環境に保管するのが望ましく、紛失・盗難防止の観点からも施錠管理が必要です。

一方で、デジタル化が進む現代では、スキャンしてPDF化し、クラウドや社内サーバー上でアクセス制限を設けて保管する方法も有効です。これにより、場所を問わず契約書の検索・閲覧が可能となり、業務効率も向上します。

加えて、契約書の更新や期限の管理も忘れてはなりません。契約終了時期や更新日をリスト化し、定期的な見直しを行うことで、更新漏れや自動更新による不利益を防止できます。契約書の保管・管理体制を整えることは、企業のリスク管理において非常に重要なポイントです。

4 契約書にまつわるトラブル対処法

⑴ 契約書の条項の修正について

契約書の草案を作成したものの、その内容や条項について相手方から修正を求められた場合には、当該修正の法的な意味、自社に及ぼす影響の検討が重要です。

一見するとちょっとした言い回しの変更に過ぎないと思っても、後にその条項が法的に大きな意味を持つことがあります。

従って、条項の変更を求められた場合には即断するのではなく、契約書作成や締結に関わった主な担当者や、業務に従事していた所属部署に状況をヒアリングしながら、慎重な対応が重要です。

また、法律の専門家である弁護士に助言を求めることも大切です。

⑵ 契約内容そのものに伴うトラブル

契約書を取り交わした後に、当該取引についてトラブルが生じた際にはまずは当該契約書の内容に従って自社に有利な解決を模索することとなります。

当然、基本手順としてまず行うべきは弁護士への相談です。該当する契約書を精査し、どのような定めがあるか、または欠けているかを確認しながら、契約解除の可否や、相手方の主張に対する適切な対応策など、法律の専門家の視点から具体的な解決方法を導き出すことができます。

特に、トラブルが大きくなる前の早期対応が鍵となります。初期段階で専門的な法律相談を受けておけば、感情的な判断や不利益な対応を回避しやすくなります。

また、日頃から顧問契約などを通じて顧問弁護士と信頼関係を築いておくことで、万が一の事態でも迅速かつ柔軟なサポートを受けられます。トラブルの背景や企業の状況を把握している弁護士がいることで、より的確な法務対応が可能となるでしょう。

⑶ 契約を守らなかった場合を想定しているか

契約書を作成する際には、双方が契約内容を守る前提で話が進みがちですが、現実には、相手方が契約を履行しない、あるいは一方的に契約を破棄するといったトラブルが発生することも少なくありません。そのため、契約を守らなかった場合にどう対処するかを、あらかじめ契約書に盛り込んでおくことが重要です。

例えば、契約違反があった際の損害賠償の範囲や、違約金の金額、契約解除の条件を具体的に記載しておくことで、万一の事態にも冷静に対応できます。こうした条項は、相手に対して契約遵守を促す抑止力にもなり、企業にとってのリスクヘッジとなります。

また、契約内容を実行する中で、途中で事情が変わることも想定しなければなりません。納期の遅延や支払い遅延など、事前に「何が契約違反にあたるのか」「その場合どう対応するのか」を明文化しておくことが、後の紛争回避につながります。

契約は守られることが理想ですが、現実的なリスクも視野に入れ、万全の備えをしておくことが、企業防衛の第一歩です。

⑷ 必要な項目の「抜け」がないか

契約書作成において最も基本でありながら重要なのが、必要な項目に「抜け」がないかを確認することです。契約書は双方の合意内容を明文化するものであり、記載漏れがあると契約の解釈をめぐってトラブルが発生する可能性があります。特にビジネスシーンでは、契約不履行や支払い遅延などのリスクが現実的に存在するため、項目の不足は企業にとって致命的な損失を招くこともあります。

抜けや漏れを防ぐためには、まず契約の目的を明確にし、それに必要な要素を洗い出しましょう。たとえば、契約期間、支払い条件、納品期限、解除条件、秘密保持義務、損害賠償条項など、業種や契約内容に応じて確認すべき項目は多岐にわたります。社内でのチェックリスト作成や、契約書のフォーマットを整備することも有効です。

また、契約内容に慣れていない社員が対応する場合は、社内法務部門や外部の弁護士に事前チェックを依頼することもリスク対策となります。小さな抜けが大きなトラブルを生まないよう、作成段階から慎重に確認を行うことが求められます。

5 裁判

契約書の内容や法的有効性については、裁判例に多数事例があることから以下、いくつか典型的な契約書トラブルを巡る裁判例をご紹介します。

裁判例① ~浦和地裁平成6年4月28日判決~

裁判例② ~東京地裁平22年3月30日判決~

裁判例③ ~東京地裁平成29年1月13日判決~

裁判例④ ~東京地裁平成29年1月31日判決~

6 契約書トラブルを弁護士に相談、依頼するメリットについて

以上解説をしたように、契約書はその作成、取り交わしを経て実際に契約上のトラブルが生じた際に一番、注目され、その内容や効力が大きく争われることとなります。

そのため、まずは自社に有利な内容の契約書をしっかりと作成することが重要です。

また、その内容を契約書トラブルに詳しい弁護士にしっかりとチェックしてもらうことも重要です。

その上でそれでも契約書トラブルに至った際には示談や訴訟にてトラブルを解決することとなりますが、その際にもやはり契約書トラブルに詳しい弁護士による援助がかかせません。

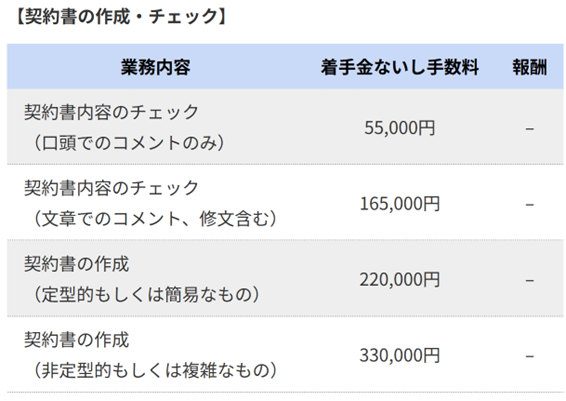

この点、当事務所では契約書の作成・チェックを以下の費用でお受けしています。

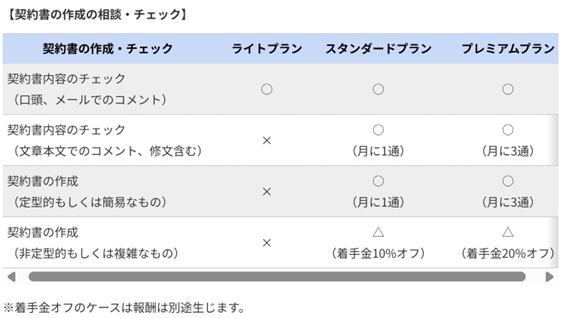

また、顧問契約を締結してくださっている会社様については、以下のとおり、月額顧問料の範囲でご相談等が可能です。

これら費用は、実際に契約書トラブルを防止するため、仮に紛争になっても自社の損失を最小限に抑えるためには有効な先行投資かと考えられます。

また、契約書の適正な取り扱いについては、弁護士によるセミナーやウェブ上のコンテンツを通じて学ぶことも可能です。最新の法改正情報案内や契約実務の注意点について調べることも、おすすめします。

当事務所では、定期的に企業向けセミナーを開催しています。また、顧問契約を締結いただくと、顧問料以外の負担なく顧問先様向けのセミナー開催も可能となっていますのでこの機会に顧問契約を締結いただくこともご検討いただけますと幸いです。

なお、当事務所のこれまでのセミナー開催概要は以下のリンクからご確認ください。

ぜひ、契約書トラブルを避けたいとお考えの経営者の方は当事務所にご相談ください。

7 まとめ

契約書トラブルは、企業活動のあらゆる場面で起こり得る現実的なリスクです。

しかし、契約書の見直しや専門家の関与、適切な管理を行うことで、そのリスクは大きく低減させることが可能です。

「契約書は作ったら終わり」ではなく、「契約書は企業の利益を守る本」であるとの認識を持ち、継続的なメンテナンスすなわち、法律や社会の変化に伴い、新たな契約条項の盛り込みや、内容の改定を図っていくことが、安定した経営への第一歩です。

以上、契約書作成や契約実務に不安がある方は、ぜひ岡山香川架け橋法律事務所へご相談ください。企業経営を法務面から力強くサポートいたします。

この記事を書いた弁護士

代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)

出身:東京 出身大学:早稲田大学

労使問題を始めとして、契約書の作成やチェック、債権回収、著作権管理、クレーマー対応、誹謗中傷対策などについて、使用者側の立場から具体的な助言や対応が可能。

常に冷静で迅速、的確なアドバイスが評判。

信条は、「心は熱く、仕事はクールに。」

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)

1979年 東京都生まれ

2002年 早稲田大学法学部卒業

2006年 司法試験合格

2008年 岡山弁護士会に登録

2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所

2015年 弁護士法人に組織変更

2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更

2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所